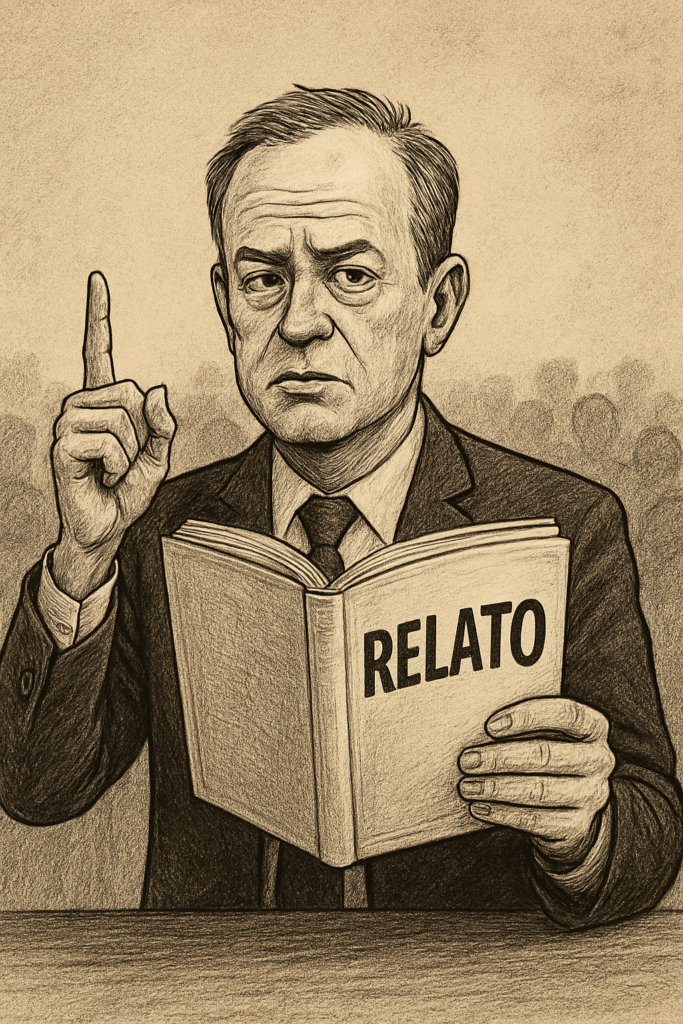

La historia de la humanidad demuestra que la verdad nunca tuvo todas las de ganar. La realidad, con su aspereza y su complejidad, suele perder frente a algo más seductor: el relato. La narrativa ordena, simplifica, emociona. Da respuestas donde la verdad apenas ofrece dudas. Y ese mecanismo, profundamente humano, se repite una y otra vez en la política, en la construcción de prejuicios, en la manera en que se expande el antisemitismo y en casi todos los grandes fenómenos sociales.

Los relatos tienen un atributo central: no necesitan ser ciertos, solo necesitan ser convincentes. Una consigna, una imagen manipulada, una frase repetida mil veces puede pesar más que cien documentos, datos o estadísticas. Los líderes populistas lo saben y lo explotan: ofrecen un cuento donde siempre hay un malo, un salvador y un desenlace inevitable. El que intenta hablar de matices, pierde.

El antisemitismo es el ejemplo extremo. No necesita pruebas para sostener conspiraciones: basta con el mito, el libelo medieval reciclado en versión digital, la fábula de un pueblo con poder oculto y malévolo. Nada de eso resiste el más mínimo análisis empírico. Pero resiste algo más fuerte que la razón: el deseo de creer.

En la política argentina pasa lo mismo. El relato kirchnerista sobrevivió incluso a sus propias contradicciones. Lo que importaba no era la realidad económica o social, sino la narración épica que convertía fracasos en batallas heroicas. La verdad era un estorbo, no un insumo.

La lección es amarga pero necesaria: quien no entiende la fuerza del relato está condenado a perder. Pretender que la verdad, por sí sola, triunfe, es ingenuidad. La verdad necesita voz, necesita trama, necesita capacidad de emocionar.

Porque la batalla central no es entre verdad y mentira, sino entre relatos. Y solo cuando aprendamos a narrar la verdad con la misma potencia con la que otros venden la mentira, habrá alguna posibilidad de que la verdad deje de ser la gran derrotada de la historia.