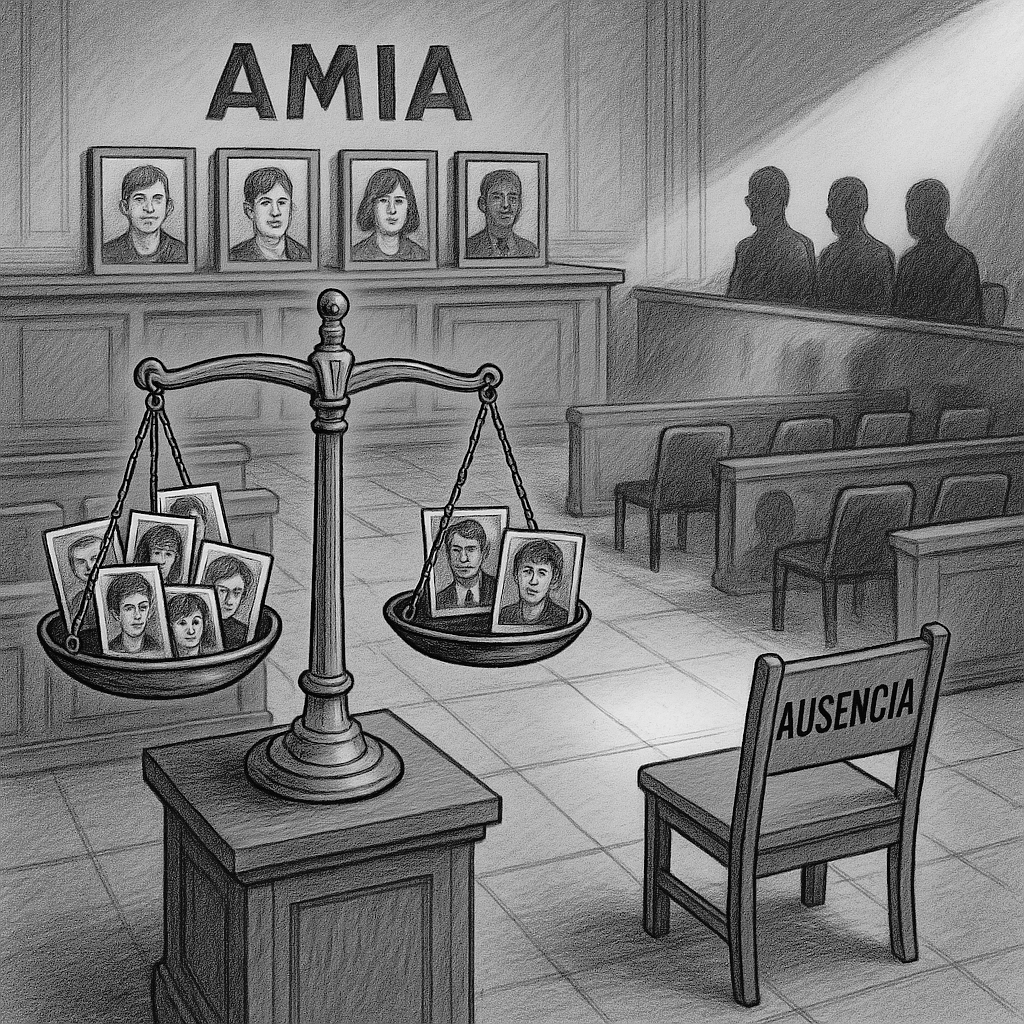

A casi 31 años del atentado a la AMIA, la Argentina da un paso valiente, tardío y necesario: habilitar el juicio en ausencia para que los responsables del peor ataque terrorista en nuestra historia enfrenten, al menos simbólicamente, el peso de la ley. En un país donde la impunidad se ha vuelto una moneda corriente, donde las causas judiciales se encajonan o se negocian, donde las víctimas suelen ser olvidadas por el poder y recordadas sólo en los aniversarios, avanzar hacia un juicio en ausencia no es solo un cambio legal: es una señal política. Un gesto de civilización.

El 18 de julio de 1994, a las 9:53 de la mañana, una bomba destruyó la sede de la AMIA en pleno corazón de Buenos Aires. Murieron 85 personas. Hubo más de 300 heridos. Fue un acto de barbarie cometido con apoyo estatal desde Irán y ejecutado por la organización terrorista Hezbolláh. Lo sabemos. Está documentado. Hay órdenes de captura internacional. Hay nombres y apellidos: Ahmad Vahidi, Mohsen Rezai, Ali Akbar Velayati, entre otros. Pero no hay justicia. Porque la Argentina ha sido incapaz, o tal vez, en algunos casos, ha sido deliberadamente renuente, de hacerles rendir cuentas.

Durante décadas, el reclamo de juicio en ausencia fue rechazado con excusas jurídicas, miedos diplomáticos y, en muchos casos, complicidad ideológica. Se decía que la Constitución no lo permitía, que era una afrenta al debido proceso. Pero lo cierto es que muchos países democráticos, incluyendo a Alemania, Italia o Francia, lo aplican para crímenes de lesa humanidad o terrorismo. Y lo hacen precisamente porque entienden que la justicia no puede quedar paralizada frente a los que se esconden detrás de la inmunidad diplomática o de fronteras que se niegan a colaborar.

Este paso no corrige el pasado, pero puede comenzar a saldar una deuda histórica. No sólo con los familiares de las víctimas, sino con toda la sociedad argentina. Porque lo que está en juego no es una discusión técnica entre juristas, sino el mensaje que un Estado decide enviar: o se planta frente al terrorismo internacional con coraje, o se resigna a ser rehén eterno de su cobardía.

El juicio en ausencia no reemplaza a un juicio con los acusados sentados en el banquillo. No borra las décadas de encubrimiento, negligencia e inacción. Pero pone fin a una excusa. A una espera que se volvió injustificable. Y sobre todo, pone en evidencia que los verdaderos ausentes no son sólo los imputados que se esconden en Teherán, sino también los cómplices locales que durante años garantizaron que no se los tocara.

En este contexto, hay que decirlo con todas las letras: el kirchnerismo tuvo una responsabilidad directa en este encubrimiento sostenido. No solo por la firma del ignominioso memorándum con Irán, que convertía a las víctimas en moneda de cambio geopolítica, sino también por la persecución al fiscal Nisman, que terminó con su asesinato.

Hoy, este juicio en ausencia puede marcar un punto de inflexión. Si el proceso se lleva adelante con transparencia, con seriedad jurídica y con el respaldo político que exige, puede convertirse en una bisagra en la lucha contra la impunidad. No es venganza. No es teatro. Es justicia. Aunque tarde, aunque incompleta, aunque con el banco de los acusados vacío.

La historia de la AMIA es una historia de dolor, pero también puede serlo de dignidad. Lo que está en juego ahora es si los argentinos queremos seguir viviendo en un país donde los asesinos no pagan, o si de una vez por todas nos animamos a mirarlos de frente, aunque sea en ausencia. Justicia, justicia perseguirás.